martes, 22 de noviembre de 2011

lunes, 4 de julio de 2011

ANTONIO VALDECANTOS / El súbdito adulado

El súbdito adulado

Antonio ValdecantosNos estábamos acercando a pasos agigantados, decía la propaganda oficial, a una forma política inédita en la que las decisiones no emanarían nunca de un único foco, sino que resultarían de una compleja interacción de agentes e iniciativas, gracias a la cual todos podrían ocupar alguna vez el centro de la escena (aunque por poco tiempo) y nadie sería capaz de monopolizarlo; un modo de gestionar lo público en el que cualquier decisión importante estaría sometida a procedimientos de participación, con preferencia electrónicos, gracias a los cuales los ciudadanos se pronunciarían, con un golpe de tecla y en tiempo real, sobre todos los asuntos de interés. Gozaríamos de una teledemocracia hiperparticipativa que sería el adecuado complemento de un teletrabajo apasionante, y todo ello sin necesidad de salir de casa, salvo para cambiar cosmopolitamente de residencia cada cierto tiempo. A lo anterior había de añadirse la conversión en derecho de cualquier objeto de deseo: que algo fuera comúnmente demandado —o, mejor aún, que perteneciese al programa de algún colectivo identitario— y que no estuviera reconocido como derecho subjetivo era toda una anomalía y un atropello de obligada reparación.

Lo anterior no se concebía como un ideal más o menos utópico, sino como algo que estaba a la vuelta de la esquina o que, de hecho, había comenzado ya. Las cadenas de la dominación política eran cosa del pasado (pues la soberanía se había diluido dichosamente en una red de gobernanzas múltiples) y otro tanto estaba a punto de ocurrir con la esclavitud laboral (el trabajo, no en vano, iba a parecerse cada vez más al ocio). Todo lo anterior, unido a una tierna y entrañable preocupación por lo que se llamaba “valores”, daba como resultado una sociedad de ciudadanos, cuyos principios serían tan sistemáticos y nítidos que podrían enseñarse cómodamente en la escuela.

De pronto se advirtió que las cosas no iban a proseguir por tan apacible camino. Al parecer, faltaba dinero con que dar abasto al mantenimiento de ese modelo social, de manera que la marcha segura hacia la felicidad tendría que interrumpirse para proveer fondos y seguir después sin sobresaltos. Se había declarado lo que se llama una crisis, y en esas duras circunstancias hay que esperar a que las contrariedades se resuelvan para volver a gozar de las ventajas pasadas: un transitorio, aunque amargo, estado de excepción.

Sin embargo, esto último no parecía del todo cierto, porque la severidad de los acontecimientos obligó a dar por supuestas, como cosa natural, dos verdades un tanto incómodas. La primera fue que los ajustes económicos y sociales durarían para siempre y no serían revocados ni aun cuando la crisis terminase. Al contrario: se acentuarían progresivamente, porque una economía competitiva tiene que serlo cada vez más si no quiere hundirse: sobrevivir exige cambiar de vida y adaptarse a una existencia dinámica, hiperactiva y arriesgada, a un modelo de productividad quizá poco afín a las costumbres mediterráneas, pero del todo ineluctable. No se trataría de una situación de emergencia, como las constitucionalmente regladas, sino de aquello a lo que algún clásico del pensamiento se refirió como el estado de excepción convertido en regla. La segunda verdad fue que las decisiones cruciales no pueden tomarlas ya los ciudadanos ni sus Gobiernos, sino ciertos agentes económicos transnacionales, enigmáticamente llamados “los mercados”, que conceden a Gobiernos y ciudadanos la capacidad de sancionar políticamente lo que ya está económicamente decidido.

Merece la pena subrayar una consecuencia muy notable de los dos hechos anteriores: ni el uno ni el otro se pusieron de manifiesto como novedades, sino como algo que ya era cierto desde mucho antes, aunque no se hubiera sabido o querido reconocer. No es que a partir de la crisis fuese a ser mentira todo lo que habíamos creído, sino que ya lo era desde siempre (aunque hasta entonces había podido disimularse), y precisamente por haber actuado conforme a creencias falsas había pasado lo que había pasado.

Lo que resulta es que no éramos ciudadanos, sino súbditos a los que se adulaba con toda clase de zalamerías. Y no debería sorprender la mansedumbre con la que el súbdito adulado suele responder a los acontecimientos. Quien haya seguido de cerca, por ejemplo, la violenta adaptación de la Universidad pública al mercado ejecutada en los últimos años habrá visto que entre muchos estudiantes y entre casi todos los profesores ha calado muy hondo la servidumbre voluntaria más entusiasta. Igual que en la Universidad muy pocos han rechistado ante su desmantelamiento mercantil, también en la sociedad se impondrá sin grandes contratiempos el culto a la competitividad y a la innovación permanente. Pero lo que ahora se nos solicita no es, sin más, que nos olvidemos de todos los halagos pasados y aceptemos nuestra condición subalterna, sino que neguemos de palabra lo que admitimos de obra, que no reconozcamos que el orden democrático ha sido subvertido y que actuemos como si los verdaderos agentes políticos siguiéramos siendo nosotros. Es de capital importancia que, aunque en la práctica nada vaya a ser como antes, se mantenga una ideología consolatoria lo más parecida posible a la que nos tenía adormecidos.

Por desgracia, quizá el discurso predominante entre los indignados de estas semanas no desmienta del todo las anteriores expectativas. En gran medida, se trata de una protesta por la mala prestación de los servicios que se tenían contratados, y así se exigirá una solución como quien pide el libro de reclamaciones para demandar más eficiencia. El ciudadano advierte una violación de su derecho a no variar de hábitos de consumo, y reacciona de la manera en que había sido adiestrado: utilizando sus redes sociales y sacando todo el partido posible del Internet y del teléfono móvil (“mi teléfono es un arma”, decía un indignado estos días de atrás). El acampado es un usuario modelo de las nuevas tecnologías, y el aumento de la indignación será un factor de recuperación económica si se sabe canalizar con inteligencia: “Indignaos y marcad” podría ser un eslogan perfecto en la temporada próxima para cualquier compañía de telecomunicaciones. Depuradas de algunos excesos doctrinales, las movilizaciones de estos días se tomarán probablemente como un elemento regenerador y un saludable acicate: una muestra, algo intemperante, pero positiva a la larga, del dinamismo de la sociedad civil y de la vitalidad de la juventud.

Puede que la agitación social en curso sea un magnífico placebo: aunque ya no somos ciudadanos (ni en verdad lo fuimos nunca), vamos a hacer como si todavía lo fuéramos (o como si lo hubiésemos sido siempre). Pero precisamente ese efecto es el que se necesitaba para restablecer la ideología del súbdito adulado: movilízate y comprueba que la sociedad en la que vives se hará eco de tus inquietudes. Hay un derecho que no te quitará nunca y que para mucha gente es el más valioso de todos: el derecho a ser parte del espectáculo.

El presente estado de crisis económica es en su esencia un hecho político o, mejor dicho, antipolítico: una ocasión máximamente afortunada para extender la lógica del mercado a la totalidad de la vida, sin dejar resquicio alguno fuera. Frente a ello, la única resistencia concebible estribaría en mostrar que no estamos dispuestos a vivir de ese modo. Pero tal declaración no sería cierta, porque la existencia hiperactiva, acelerada y trepidante, la gestión total de la vida y la esclavitud voluntaria tienen para el hombre moderno, como desde antiguo se sabe, un atractivo irresistible.

Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro publicado es La fábrica del bien.

Xose Luis Barreiro/ Consejos da que para ella no tiene

a torre vixía

Consejos da que para ella no tiene

- Fecha de publicación:

- La Voz de Galicia, Lunes 04 de julio de 2011

Hillary Clinton, secretaria de Estado del Gobierno Obama, llegó a España cargada de consejos y recetas contra la crisis, y, haciendo gala de la mentalidad de país escogido por Dios para salvar al mundo, sacó esos consejos de los despachos -donde pueden tener algún sentido y revestir la forma de intercambio de ideas y estrategias para la colaboración- y los llevó a la calle, donde suenan a admonición jerárquica hecha desde la potencia dominante al protectorado dominado. Por si esto no fuese suficiente, las autoridades españolas implicadas en la visita, desde el rey abajo todos, se comportaron con la paleta solicitud -decir servilismo sería exagerado- que es habitual por estos pagos siempre que huele a Casa Blanca. Así que incluso yo, que no soy nada remilgado para estas cosas, me sentí molesto.

Estados Unidos es el lugar del mundo por el que rebosó la gota que desencadenó la actual crisis. Y aunque esto no es importante, porque la leña de la hoguera estaba acumulada en todas partes y la chispa se hubiese producido antes o después en cualquier otro lugar, la banca americana -y esto sí que es grave- se dedicó durante mucho tiempo a exportar la crisis mediante el uso de material financiero gravemente contaminado. Para que tal cosa fuese posible mintieron y falsearon sus cuentas los banqueros; fue tolerante -¿o cómplice?- la Reserva Federal; y colaboraron a base de embustes y medias palabras las agencias clasificadoras y las publicaciones que funcionan como biblias de la economía. ¿Se puede ir más allá?

Pero el país de la señora Clinton no es solo el origen de la crisis. También es el país de la deuda desbocada (14 billones de dólares), que merced al abuso de la máquina de billetes y al largo privilegio de poseer la única moneda de reserva que había en el mundo, consiguió exportar a todas partes. Y Estados Unidos es, lo acaba de decir Obama, el país que ya no puede sostenerse sin seguir aumentando la bola de déficit (1,4 billones de dólares en el último ejercicio fiscal) que amenaza su economía. Por eso le da proído la autonomía del euro; por eso necesita la complicidad permanente de China; y por eso sigue siendo la bomba económica que va a provocar mediante el colapso del sistema internacional de pagos el siguiente y más grave período crítico.

Así las cosas, Hillary Clinton pudo evitarse los consejos que para ella no tiene, y dejar que resolvamos nuestro problema, como mayorcitos que somos, o que nos dé consejos la UE, de la que formamos parte y de cuyos defectos y virtudes participamos libremente. Para ser correcta le hubiese bastado hablar en plural de las recetas que todos necesitamos, o estar calladita, que está más guapa. Y así se lo digo, sabiendo que me lee a diario, para cuando vuelva otra vez: no des consejos, amiga Hillary, que para ti no tienes.

jueves, 23 de junio de 2011

Barreiro/¿QUÈ ESTAMOS HACIENDO EN LIBIA? / LA VOZ DE GALICIA

La guerra de Libia, improvisada por Sarkozy y reforzada con el seguidismo acomplejado de Estados medianos como España e Italia, es un horror, del que solo cabe esperar la destrucción económica y cultural del país, y su irresponsable partición en dos áreas enfrentadas: una que se sentirá martirizada por la OTAN, y otra que, vicaria de los negocios y estrategias de Occidente, tardará décadas en legitimarse. El castigo infligido a la población civil -muertes, disgregación social y territorial, destrucción de infraestructuras y división de las élites- es enorme. Y los resultados que se pueden esperar, cifrados en una utópica democratización de estilo occidental, irán precedidos de un latrocinio descarado de los recursos energéticos y de la pérdida o el exilio de la mejor juventud.

Para negar este trágico balance hay que recurrir, como están haciendo la OTAN y los países implicados, a la ocultación, a la mentira y a la fábula. Se oculta, por ejemplo, que estamos ante una guerra por el control de los recursos energéticos de Libia. También se oculta que hay políticos en Europa que, movidos por los últimos vestigios de la grandeur, aún sueñan con volver a colonizar África en nombre de la democracia. Y también se oculta que, tal como van las cosas, ya hemos cosechado un nuevo y colosal fracaso de ese infantil y fascistoide sentido de superioridad que nos lleva a creer que «no se les puede dejar solos», y que su felicidad depende -como en Afganistán e Irak- de unos cientos de misiles lanzados en cuatro días de guerra humanitaria. ¡Qué desvergüenza!

Se fabula, de manera criminal, cuando, a cambio de tanto horror, se promete democracia y libertad al mismo pueblo que se masacra, mientras en la London School of Economics y en la École des Hautes Études de París se están preparando sesudas explicaciones sobre el ya previsible fallo del «generoso» esfuerzo democratizador liderado por Europa en el norte de África, y sobre el papel que tuvieron en ese fracaso la falta de una cultura política occidental, el tribalismo ancestral de Libia, y -¡faltaría más!- el islamismo radical de Al Qaida.

Se miente, finalmente, cuando se nos quiere convencer de que la guerra era la única opción, de que no tuvimos nada que ver en la fabricación del tirano Gadafi, de que nuestras guerras son limpias, justas y desinteresadas, de que no íbamos a quitar ni a poner rey, de que las masacres colaterales son el precio inevitable de la felicidad y de que los contratos que están preparando nuestras empresas reconstructoras son negocios humanitarios. Pero el problema de fondo es que la UE, que nació como apuesta por la paz y la cooperación, está americanizando su política internacional. Y ese error solo puede terminar cuando los ciudadanos, viendo cómo actúan nuestros gobiernos, pasemos de la indiferencia al asco.

viernes, 3 de junio de 2011

ARCADI ESPADA/ Lágrimas grávidas

Los pucheros de la ministra Chacón siguen dando que hablar y que llorar. Entre las últimas reacciones está la de la escritora Elvira Lindo, ayer en su columna del diario El País. Aconseja a las mujeres que sean «fuertes como rocas», visto el trato crítico que los hombres reservan a las mujeres que lloran. En ese punto se hace visible la gran confusión. No sé qué harán los hombres. Yo solo soy uno de ellos. Pero mi reproche a las lágrimas y otras formas del exhibicionismo sentimental no tiene nada que ver con la debilidad. Y, por supuesto, tampoco con el sexo. Aún está reciente el caso Moratinos, que fue más allá de los pucheros dejándolo todo perdido. Lo indignante de las lágrimas es el juego sucio. La ventaja fullera que pretenden cobrar los llorones. Si las novelas exigen la suspensión momentánea de la incredulidad, las lágrimas (que son, por cierto, uno de sus tradicionales excipientes) exigen la suspensión momentánea del juicio. ¿Qué juicio político, en efecto, puede establecerse cuando Moratinos o Chacón sueltan, como pulpo en fuga, su chorrito sentimental? Los sentimientos quitan al profesional y ponen al hombre. Al hombre de verdad. Porque ese es el otro gran privilegio de las lágrimas: siempre parecen auténticas. Al hombre serio, sobrio, reservado, hasta impávido se le supone siempre una trastienda sospechosa. Por el contrario las lágrimas… «Se dejó ir todo», eso se dice del llorón. Las lágrimas siempre consiguen ser el acto de sinceridad supremo. La rotura de todos los diques de la hipócrita contención. Contra lo que piensa la escritora Lindo, el lagrimeo de las mujeres no es lo contrario del ser fuertes como la roca, sino lo que las hace rocas. Una sofisticada estrategia de blindaje. La dura blandura, oxímoron perfecto.

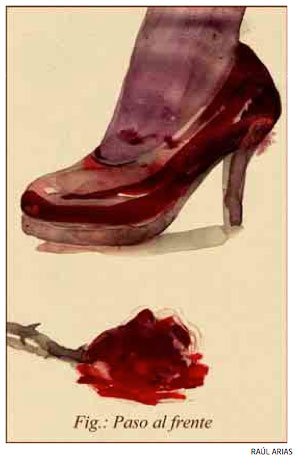

La paradoja no se le escapaba, precisamente, al portavoz Rubalcaba (que ahora aspira, por vez primera, a llevar la voz propia), cuando un mediodía confesaba a un grupo de periodistas las dificultades suplementarias que le ocasionaba la disputa con la portavoz Santamaría y con qué mano izquierda, de resultas, la trataba. En este sentido su situación no ha hecho más que empeorar. En un nuevo ejemplo de blandura la portavoz Santamaría acaba de anunciar a los españoles, y al ministro Rubalcaba en especial, que está embarazada. Nadie lo había notado, pero ella lo ha hecho notar. (Como lo hizo notar, por cierto, la mater/ministra Chacón, incluida la plena exhibición del ya bebito, ¡y sin píxeles!, en el colorín socialdemócrata.) Las circunstancias privadas de las personas notorias deben exhibirse sólo cuando afecten al desarrollo de la actividad pública: por ejemplo cuando la portavoz Santamaría tome la baja. El modelo es monsieur Sarkozy y la discreción con que lleva su embarazo. Todo lo demás, propaganda y armas de mujer.

La paradoja no se le escapaba, precisamente, al portavoz Rubalcaba (que ahora aspira, por vez primera, a llevar la voz propia), cuando un mediodía confesaba a un grupo de periodistas las dificultades suplementarias que le ocasionaba la disputa con la portavoz Santamaría y con qué mano izquierda, de resultas, la trataba. En este sentido su situación no ha hecho más que empeorar. En un nuevo ejemplo de blandura la portavoz Santamaría acaba de anunciar a los españoles, y al ministro Rubalcaba en especial, que está embarazada. Nadie lo había notado, pero ella lo ha hecho notar. (Como lo hizo notar, por cierto, la mater/ministra Chacón, incluida la plena exhibición del ya bebito, ¡y sin píxeles!, en el colorín socialdemócrata.) Las circunstancias privadas de las personas notorias deben exhibirse sólo cuando afecten al desarrollo de la actividad pública: por ejemplo cuando la portavoz Santamaría tome la baja. El modelo es monsieur Sarkozy y la discreción con que lleva su embarazo. Todo lo demás, propaganda y armas de mujer.

lunes, 30 de mayo de 2011

ARCADI ESPADA/ HACIENDO PUCHEROS

En el discurso había, prosa del alba, las consabidas alusiones socialdemócratas y regeneracionistas. El paso del presente al pretérito no designaba solamente una circunstancia personal: la retórica utilizada sugería que ese nobilísimo programa iba a ser imposible con cualquier otro candidato. Y entre las alusiones había una muy particular dedicada a la regeneración de la política: «Quería encabezar un proyecto que recuperara la dignidad y el prestigio de la política». Sólo le salvó el pretérito imperfecto. Porque su intervención fue un ejemplo antológico de la vieja política, de los usos y costumbres que han convertido a los políticos en una casta. Fíjate bien, mi querido amigo.

La ministra empezó anunciando que desde que el presidente Zapatero anunció su decisión de no presentarse a las elecciones, «numerosos afiliados de toda España, de todos los rincones de España, me han animado a optar a esa candidatura para abrir una nueva etapa y un nuevo proyecto en el Partido Socialista».

Hasta ahora la abrumadora mayoría de los españoles no sabía nada de esta pasión desatada, aunque la ministra, después de explicar que aceptó estas peticiones, añadió que el silencio de sus propósitos sólo tuvo por objeto el respeto de las reglas pactadas por la propia dirección socialista. Pero, en cualquier caso, lo sustancial es esto: España desconocía que la ministra Chacón fuera a competir por la candidatura electoral del partido socialista. Lo desconocía hasta el mediodía del jueves cuando, repentinamente, la ministra decidió convocar a los periódicos para decirles que no iba a competir por la candidatura electoral del partido socialista. Es decir, la ministra convocó a los periodistas para darles una no-noticia. Aparentemente, claro está. Porque la noticia que quiso darles iba por debajo. Luego la veremos.

Lo que ahora me interesa es observar la justificación que dio la ministra de su raro proceder convocante. Está escrito y fue leído, con temblor: «En los últimos días hemos asistido a una escalada que pone en riesgo la unidad del Partido, la autoridad del Presidente del Gobierno y Secretario General, nuestra imagen colectiva como partido e, incluso, la estabilidad del Gobierno. Y, justamente, eso era lo único que podía hacerme reconsiderar una decisión que tenía bien tomada: que estuvieran en riesgo los intereses del Partido Socialista, nuestra imagen colectiva como proyecto, la autoridad del Presidente del Gobierno y Secretario General y, por supuesto, la estabilidad del Gobierno de nuestro país».

La relación entre la decisión de la ministra y esa «escalada» es muy confusa. Y ahí resplandece oscuramente la vieja política que la ministra quería presuntamente combatir. Para lo que vino al mundo y a las primarias. Su explicación, llena de sobreentendidos y alusiones opacas, sin nombres y apellidos y sin que pudieran advertirse las correlaciones, los responsables, los efectos y las causas de los hechos, era pura vieja política, aparatchik y gangosa. Pero hay algo más.

Aceptarás como yo, con ingenua voluntad interpretativa, que la ministra se retiraba de la competición por eso que podríamos llamar «patriotismo de partido». La ministra se presentó (¡desde los 16 años!) como una de esas personas, fidelísimas, irreprochables, que pone los intereses del colectivo por encima de los intereses personales. El tipo de jugador que tanto gusta a los entrenadores de fútbol y a los redactores jefes de los periódicos. Pan bendito, tierno y moldeable.

Sin embargo, la pregunta se desprende con una facilidad incluso insultante. ¿Cómo no calló, siendo tan patriota? La verdadera noticia que la ministra quiso dar el jueves a los periódicos es que el juego sucio había acabado con sus intenciones. Esa denuncia era perfecta en fondo y forma, porque había sido pronunciada según los parámetros infinitivos del juego sucio más convencional: insinuar sin afirmar, señalar sin acusar, preguntar sin responder. Observadas desde el patriotismo de partido, la autoridad, la unidad y la estabilidad del partido socialista están hoy más cuestionados que antes de su intervención. La ministra, según sus palabras, sus gestos, sus silencios y hasta sus pucheros, no había sido víctima de una derrota política, sino de una conspiración. Y lo peor: de una conspiración que la máxima autoridad habría sido incapaz de cortar por lo sano. Cualquier patriota de partido comprende lo útil que es siempre para el partido el no hacer públicas este tipo de afirmaciones.

A costa, pues, de la estabilidad socialista y a costa también de la regeneración de la política, la ministra organizó una suerte de presentación, de powerpoint estrictamente personal, para informar a todos los ciudadanos que el PSOE es un cuerpo tumefacto y que ella estará dispuesta así que se advierta el primer brote verde. Tomando posiciones para una lejana primavera. Sin embargo algo falló, y con estrépito. Fue la propia ministra. Desde el punto de vista de la exhibición del liderazgo no creo que haya demasiados ejemplos comparables. Nerviosa, vacilante, al borde del sollozo, parecía a punto de decirles a los ciudadanos, snif, es que no me dejan jugar con ellos, mamá. La puerilidad de la vida pública española supera la ya anonadante puerilidad contemporánea. También es cierto que el liderazgo soft, jugolándico del presidente Zapatero ha sido dos veces aclamado por la sociedad española. Incluso es cierto que la semana que viene cumplo 54 años y quizá sea ésta una especial mala edad para contemplar el mundo: frecuentemente la rabia viene a sustituir la fuerza que declina. Pero descontado todo ello sigue viva la impresión dominante. La ministra Chacón pidió la palabra para proponer su liderazgo futuro y para herir, aunque fuera tangencialmente, a su competidor Rubalcaba, con el que tantos malos sentimientos le unen. El resultado fue durísimo y perverso: después de la aparición de la niña de Felipe, la arruinada España socialista empezó a suspirar por un hombre.

Sigue con salud

domingo, 1 de mayo de 2011

Suscribirse a:

Entradas (Atom)